대구에서 20년을 살았지만소설가 지돈 씨의 일일 (1) | 정지돈

"낯선 도시를 방문할 때 내가 제일 먼저 찾는 장소는 미술관이다."

대구는 사진의 도시다.

나는 대구에서 나고 자랐지만 이 사실을 대구사진비엔날레가 시작된 2006년에 처음 알았다. 그 전까지 대구는 패션의 도시, 사과가 유명한 도시, 섬유 도시, 분지, 고담 대구 등으로 유명했고, 내가 아는 것도 그 정도였다.

서울 사람들은 종종 묻곤 했다. “대구에 뭐 있어?” “대구에 바다 있어?”(지리 시간에 뭘 배운 건지···) 나는 골똘히 고민했지만 딱히 할 말이 없었다. 막창? 하지만 고등학교를 졸업하고 바로 서울로 온 나는 대구 막창이 어떤 맛인지 잘 몰랐다. “대구엔 한나라당(당시 기준)이 있어···.” 나는 궁색하게 대답하곤 했다.

하지만 대구사진비엔날레 덕에 고민은 끝났다. 나는 당당하게 대답했다. “대구에는 사진이 있어. 대구는 사진의 도시야.”

그러나 사람들의 반응은 냉소적이었다. 사진의 도시라는 게 무슨 의미냐는 것이었다. 사진작가가 많다는 걸까? 사진관이 많다는 걸까? 아니면 라이카Leica나 니콘Nikon, 후지필름Fujifilm 같은 회사의 생산 설비가 대구에 있나? 솔직히 말하면 나도 잘 몰랐다. 왜 대구가 사진의 도시인지, 사진의 도시라는 게 무슨 의미인지.

대구가 사진의 도시가 된 건 1세대 사진작가 최계복의 근거지가 대구였기 때문이다. 일제강점기에 교토에서 사진 기술을 배워 온 최계복은 1936년 ‘대구부윤大邱府尹컵(대구사진공모전)’에 입상하면서 본격적으로 이름을 알렸다. 한때 “남에는 최계복, 북에는 정도선”이라고 불릴 정도로 유명한 사진작가였던 최계복은 광복 이후 후학 양성에 힘을 쏟았고, 덕분에 대구에는 사진 동호회가 꽤나 많아졌다. 그 시절 사진은 보통 사람이 접근하기 힘든 예술이어서 사진 동호회가 있는 도시는 서울 아니면 대구밖에 없다고 해도 과언이 아니었다.

하지만 그건 모두 옛말이다. 요즘 시대에 사진을 과연 예술이라고 할 수 있을까. 누구나 하루 수백 장, 수천 장의 사진을 찍을 수 있다. 참고로 내 아이폰 10s에는 6만9000장의 사진이 있다. 나는 찍은 사진 대부분을 다시 보지 않는다. 하지만 지우지도 않는다. ‘이걸 다 어쩌지···’ 생각하면서도 계속 사진을 찍는다.

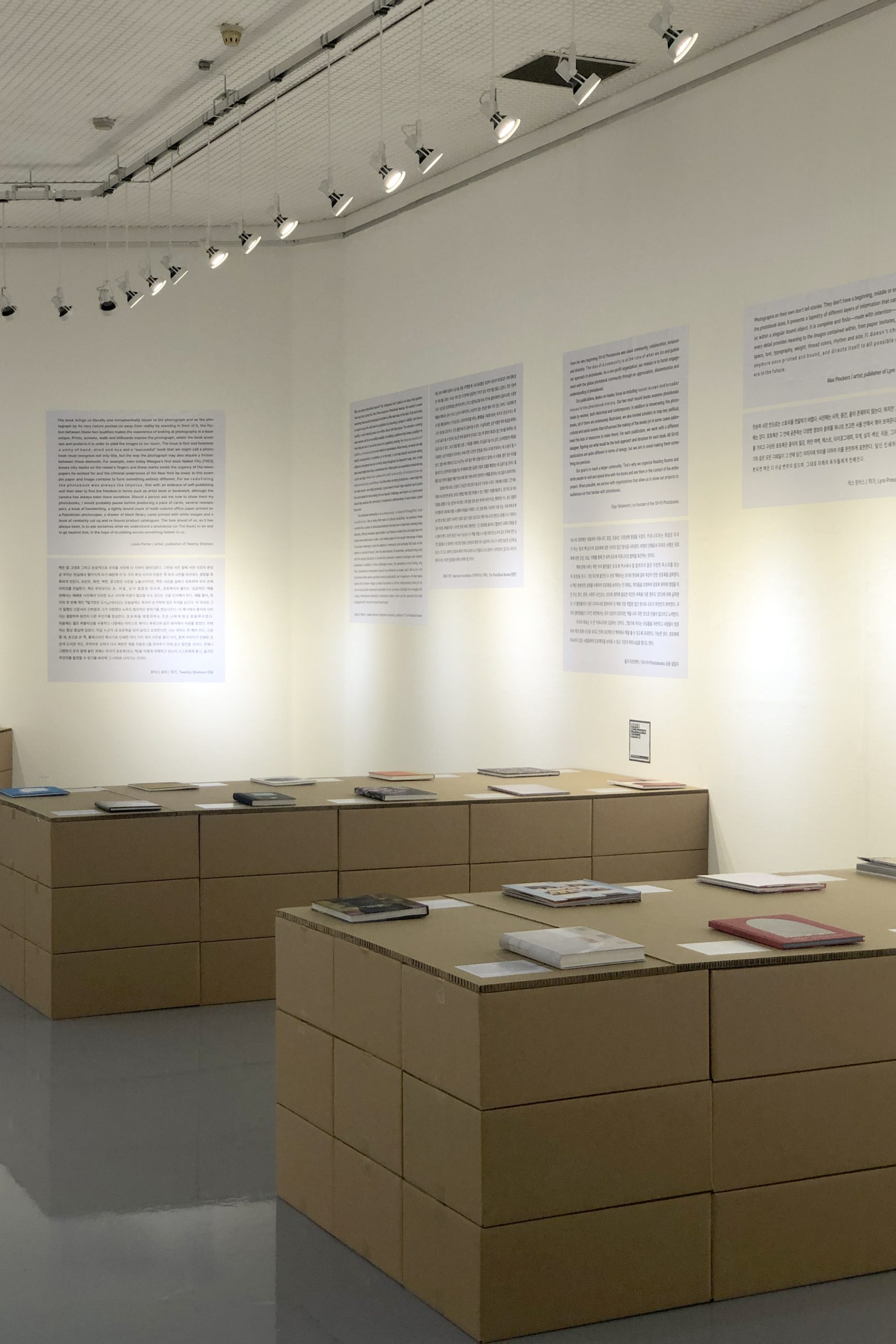

2023년 제9회 대구사진비엔날레의 슬로건은 “다시, 사진으로!”다. 총예술감독인 박상우는 사진 매체 본연의 힘에 주목하기 위한 전시라고 설명한다. 디지털 시대 이후 사진이 양산되면서 사진은 죽었다는 말이 있지만 지금이야말로 사진이 일상 속에서 지속적으로 힘을 발휘하는 ‘퍼머넌트 포토그래피Permanent Photography’의 시대라는 게 그의 설명이다.

단순해 보이는 이 설명에는 많은 것이 함축되어 있다. 그래서 예술이란 무엇일까. 예술은 우리가 쉽게 범접할 수 없고 흉내 낼 수 없는 특별한 기예일까, 아니면 매일 실천하고 느끼는 일상의 활동일까. 디지털 기술의 발전 이후 사진은 좀 이상한 예술이 되었는데, 그건 사진이 명확히 정의할 수 없는 사이 영역의 예술이기 때문이다.

대구문화예술회관에서 9월 22일부터 11월 5일까지 개최한다. 제9회 대구사진비엔날레는 회화, 언어 등 다른 매체가 결코 흉내 낼 수 없는, 오직 사진만이 표현할 수 있는 ‘사진적인 사진’을 다룬다.

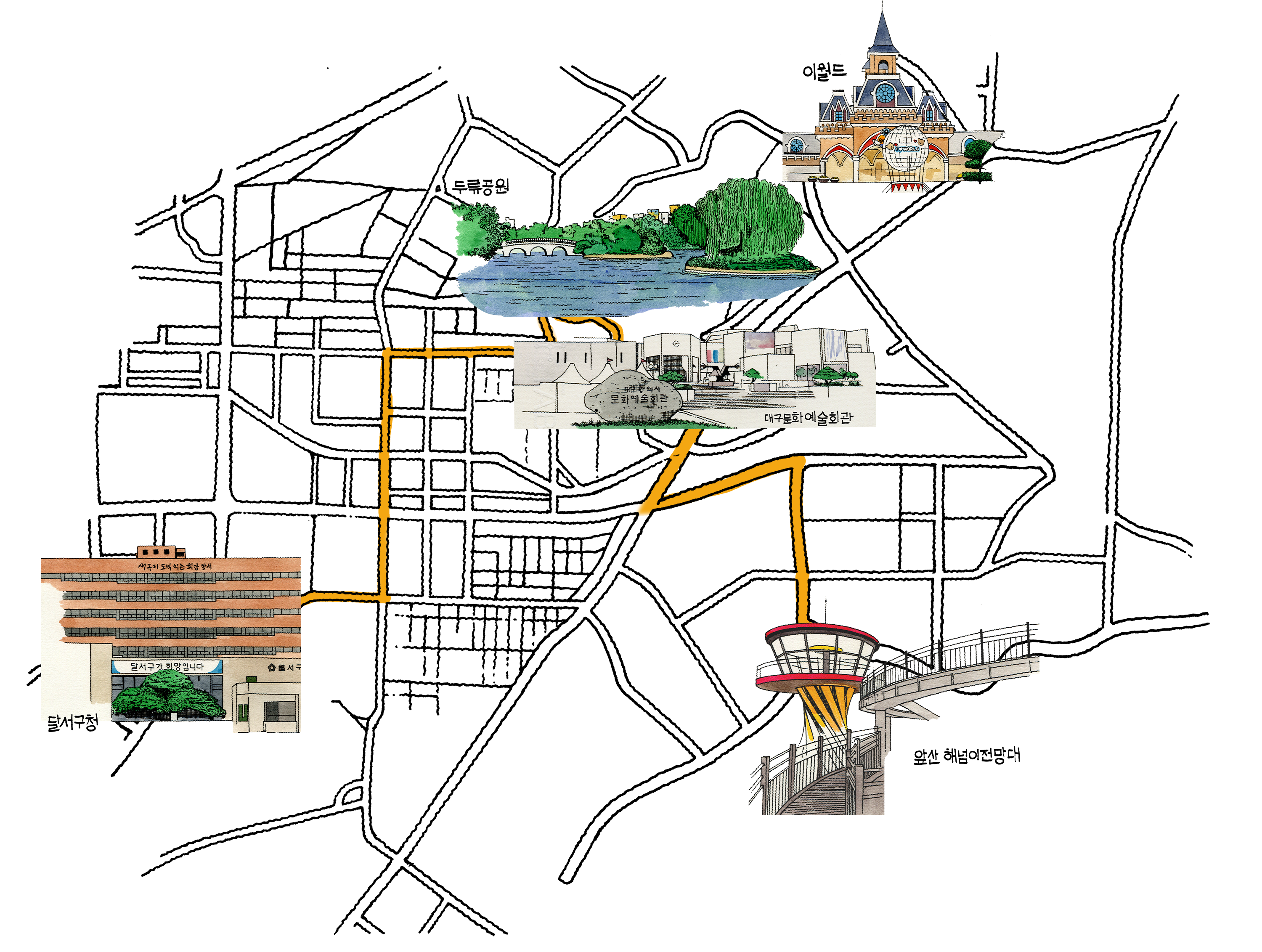

대구 달서구 공원순환로 201 대구광역시문화예술회관

웹사이트

사진은 쉽지만 어렵다. 가끔은 아마추어가 프로보다 좋은 결과물을 내기도 한다. 사진은 역사적 순간을 기록하는 다큐멘터리인 동시에 손쉽게 조작할 수 있는 거짓된 매체이기도 하다. 사진작가는 사진을 찍는 사람이기도 하지만, 특정한 한 순간의 일부이기도 하다. 사진작가는 관찰자인 동시에 참여자이며, 프로지만 아마추어고, 진실의 전달자인 동시에 유려한 거짓말쟁이다.

대구사진비엔날레는 달성구의 대구문화예술회관을 중심으로 진행한다. 나는 문화예술회관이 위치한 두류공원을 거닐며 사진을 찍고 전시를 보며 사진과 대구에 대해 생각했다. 미국의 사진가 도러시아 랭Dorothea Lange은 “카메라는 사람들에게 카메라 없이 보는 법을 알려주는 도구”라고 말했다. 사진은 사진에 담긴 대상이 무엇을 의미하는지 사유하도록 촉구하는 역할을 한다. 우리는 역설적으로 사진을 통해 대상에 진짜로 다가설 수 있게 되는 것이다. “대구는 사진의 도시”라는 말 때문에 대구가 정말 어떤 도시인지다시 생각하게 되는 것처럼 말이다.

정지돈

소설가 정지돈은 1983년 대구에서 태어났다. 20여 년 전 대구를 떠나 현재 서울을 기반으로 소설과 산문을 쓴다. 2013년 <문학과사회> 신인문학상을 수상하며 소설을 발표하기 시작했다. 소설집으로 <내가 싸우듯이>, <우리는 다른 사람들의 기억에서 살 것이다>, <농담을 싫어하는 사람들>이 있으며, 중편소설 <야간 경비원의 일기>, 장편소설 <작은 겁쟁이 겁쟁이 새로운 파티>, <모든 것은 영원했다>, <···스크롤!>, 산문집 <문학의 기쁨>(공저), <영화와 시>, <당신을 위한 것이나 당신의 것은 아닌> 등을 썼다. 20세기에 도시를 걷고 사유한 소설가 구보씨가 있다면, 정지돈은 ‘21세기의 도시 산책자’로 종종 세계 도시의 곳곳을 걷고 산책하며 도시라는 말에 잠재된 무언가를 건드린다.