대구, 뉴욕, 그리고 보통 사람들TK is the New Black (1)|임근준

새로운 주역은 그 소중한 토양을 이해하는 보통 사람들 가운데에서 나와야 한다.

‘대구 즐기기’라고 했지만 사실 ‘잘 모르는 대구 즐기기’가 맞다. 처음 연재 의뢰를 받았을 때 나의 첫마디는 ‘대구를 잘 모르는데요’였다. 그래서 역으로 이번 기회에 알아보고 싶어졌다. 대구는 물리적 규모 이상으로 한국 사회에서 존재감이 있는 도시다. 종종 “보수적이고 재미없다”, “볼 것이 많지 않다”라는 말이 심심치 않게 들려오고 나 역시 그간 산발적으로 대구를 가봤으나 뚜렷한 인상을 갖지 못하고 있었다. 그런데 코로나19를 겪으면서 앞으로 해외 도시보다는 한국의 도시에 대해 좀 더 관심을 갖겠노라 결심한 바 있었다. 이번 기회에 대구에 관해 부족한 지식은 채우고 혹시라도 갖고 있었던 편견도 깰 수 있다면 좋겠다고 생각했다.

대구는 물리적 규모 이상으로

한국 사회에서

존재감이 있는 도시다.

우선 이 도시를 즐겨보기로 했다. 구글에서 ‘대구 맛집’을 쳐보니 무려 1,490만 개의 검색 결과가 올라왔다. 다른 도시들은 어떤가 궁금했다. ‘목포 맛집’을 치니 그 5분의 1도 안 되는 268만 개, ‘광주 맛집’은 1,020만 개, ‘부산 맛집’은 1,790만 개가 뜬다. 대구에 심상치 않은 음식 문화가 있는 것 같다는 기대감이 생겼다. <골목길 자본론>의 저자 연세대 모종린 교수는 “어떤 곳을 가면 일부러 그 지역 음식 말고 외지에서 들어온 음식, 특히 파인다이닝을 접해보라”라고 권유한다. 그래야 장기적으로 산업화가 가능하고 지역의 전반적인 음식 문화 수준을 향상시키며 나아가 지역의 재료와 기술을 고급화한다는 것이다. 특히 대구는 일제강점기부터 유학생을 많이 배출한 곳으로, 외국 음식에 대해 개방적인 문화가 있다고 지적한다. 그래서 납작만두, 따로국밥, 찜갈비 등 대구를 대표하는 10가지 음식인 ‘대구 10미味’는 잠시 나중으로 미루고, 다소 소박하지만 삿포로식 카레를 하는 번화가 뒷골목의 한 작은 오너 셰프 식당을 골랐다.

수성구 일대는 대구에서 가장 번창하는 곳이라지만

서울의 강남 일대처럼 내내 논밭이었다가

몇십 년 만에 갑자기 벼락 치듯 개발된 곳은 아니다.

동대구역에 도착해 ‘지하철’이 아닌 ‘도시 철도’를 타고(왜 ‘도시 철도’인지는 나중에 알게 되었다) 수성못역에서 내려 대구에서 가장 번창하는 지역인 수성구 일대를 걸어 다녔다. 대구에서 가장 번창하는 곳이라지만, 서울의 강남 일대처럼 내내 논밭이었다가 몇십 년 동안에 갑자기 벼락 치듯 개발된 곳은 아니다. 2022년 인구가 41만인데 1980년에도 20만 남짓했을 정도다. 그 결과 초고층 아파트와 오래된 주택가가 어색하지만 일정 부분 공존하고 있는 지역이기도 하다. 오래된 골목길이 휴지 하나 없이 깨끗한 것도 인상적이었다. 버스를 타고 들안로를 따라 다시 동대구역 방향으로 가다 보니 길가 여기저기에 외제차 대리점이 많이 보였다. 알고 보니 대구 수성구는 서울의 강남구, 서초구에 이어 전국에서 세 번째로 외제차 등록 대수가 많단다. 부산 해운대구가 4위로 그 다음이라고.

덴마크에서 만든 이 앤티크 오디오가 어떤 경로로

여기까지 흘러왔는지는 모르지만 1876년 개항 이후 무려 146년,

이미 세계는 한국 구석구석에 깊숙이 들어와 있다.

해 질 무렵 찾아간 곳은 위에서 언급한, 간판도 없는 작은 식당. 문 여는 시간 전에 도착해 밖에서 기웃거렸더니 안에 있던 주인이 “아직은 입장 불가”라고 알려줬다. 할 수 없이 그 동네를 한 동안 걸어 다녔는데, 어마어마한 규모의 한우 식당이 여럿 있었다. 대구 인근에 전국적 규모의 한우 생산 단지가 있어서 한우가 대구의 특성화 음식이라고 들었는데 그 실체를 보는 것이 아니었을까. 시간에 맞춰 다시 찾아가니 주인이 카운터석으로 안내했다. 아마 내가 혼자였기 때문일 것이다. 벽에 걸린 선반 위에 놓인 그릇과 집기들이 유난히 가지런했다. 이후 대구에서 자주 목격하게 될 정갈함 혹은 깔끔함의 예고편이었다. 은은한 볼륨으로 음악을 들려주던 오디오는 뱅앤올룹슨이 1964년에 출시한 베오마스터 900K. 덴마크에서 만든 이 앤티크 오디오가 어떤 경로로 여기까지 흘러왔는지는 모르지만 1876년 개항 이후 무려 146년, 이미 세계는 한국 구석구석에 깊숙이 들어와 있다.

메뉴를 보고 주문을 하자 “우리 집 주 종목을 드시는 것은 어떠냐”라는 주인의 권유가 이어졌다. 처음 온 손님에 대한 그 나름의 배려였던 것 같다. 뭔가 조금씩 핀트가 맞지 않으면서도 결국 모든 것이 제자리를 찾아가는 느낌이어서 속으로 큭큭 웃으면서도 그의 제안을 마다할 이유가 없었다. 마침 벽에 하이볼 제조용으로 보이는 싱글몰트위스키와 진 디스펜서가 걸려 있었다. 하이볼 한 잔, 그리고 ‘주 종목’인 카레를 시켰다. 좌석이 10개도 안되고 주인 혼자 모든 일을 다 해야 하는 곳이었다. 계속 유심히 가게 안을 살펴보니 놓여 있는 물건들이 화려하거나 과시적이지 않으면서도 어디서 구했을까 싶을 정도로 범상치 않았다. 조금 있다가 그가 차려 내온 음식은 아주 단순했다. 도자기 그릇 두 개에 모든 것이 담겨 있었다. 그가 먹는 방법을 알려줬고 눈이 즐거웠던 것만큼 맛도 좋았다. 확실히 음식의 맛을 제대로 즐기려면 혼자 먹어야 하는 것인가. 이렇게 소박하지만 특별한 대구에서의 첫 식사를 마쳤다.

이제 다음 장소로 이동할 시간이었다. 어떤 도시건 그 도시가 트라우마를 겪은 장소를 찾아가봐야 한다고 생각한다. 나의 행선지는 대구 도시 철도 1호선 중앙로역이었다.

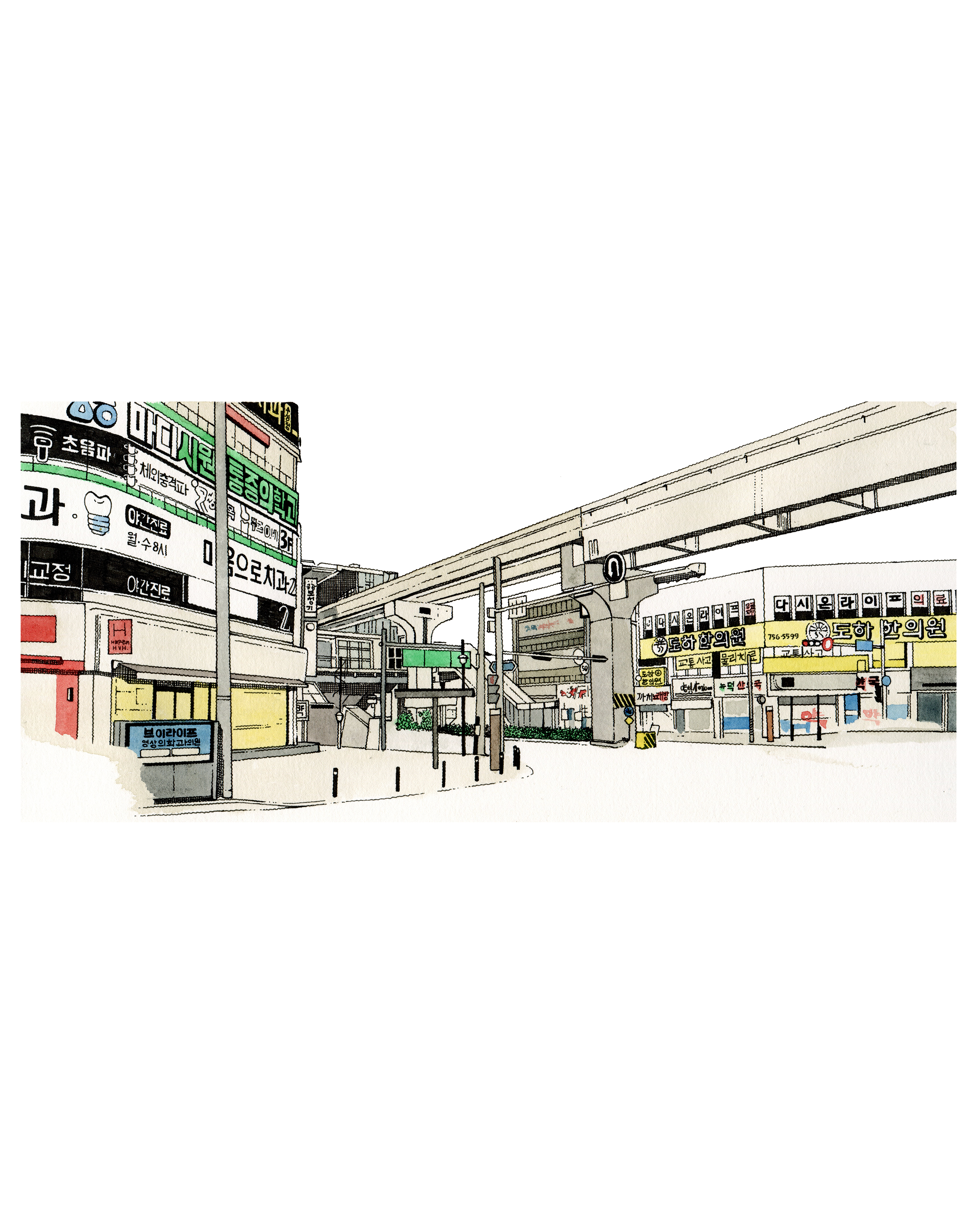

Illustration | 올망졸망 모인 빌보드 사이로 도시 철도가 유유히 흐르는, 아주 보통의 대구 거리.

**에디토리얼 디파트먼트의 외부 기고문은 지역의 문화와 산업을 다각도로 이해하는 시선을 제공하는 것을 목적으로 하며 에디토리얼 디파트먼트의 의견과 다를 수 있습니다.

황두진

황두진은 건축가이자 건축을 매개로 역사와 사회를 기록하는 저술가다. 서울대학교와 예일대학교에서 건축을 전공하고 2000년 자신의 사무실을 시작했다. 서울 구도심에서 출발해 작품과 강의, 전시를 통해 한국과 해외로 활동 범위를 넓혀왔다. 서울시건축상, 건축역사학회작품상 등을 수상했고, 대표작으로 캐슬오브스카이워커스, 원앤원 63.5, 춘원당 한방병원 및 박물관, 스웨덴 동아시아박물관한국관을 비롯해 일련의 한옥 작업 등이 있다. <무지개떡 건축>, <당신의 서울은 어디입니까?> 등 7권의 저서에서 그의 시야를 찬찬히 살필 수 있다.