분식이 세상을 구한다노포 인 더 시티 (2) | 한석동

"혼분식 장려 운동’도 기억 속 아스라한 이름이 되어버렸지만, 대구 사람들의 분식 사랑은 식을 줄 모른다. 대구를 찾는 또 다른 이유가 되었던 분식들 이야기.”

“간도 제대로 못 맞춰? 국이 짜다.”, “국 식었으니 다시 퍼라, 아가.” TV 드라마 속 어르신들은 늘 국을 가지고 시비였다. 반찬도 아니고, 매일 먹는 밥도 아니었다.

“먹는 게 왜 그리 시원찮아! 국에 말아서 한 수저라도 뜨고 나가.” 국물이 있어야 밥이 넘어간다는 사람들이 있다. 입이 깔깔하고 밥맛이 없을 때 국에 말아 후루룩 마시면 쉬이 넘어가는 법이다. 제대로 된 반찬 하나 없어도 국물에 밥 한 그릇 말면 그만이니까. 별다른 반찬 없이 깍두기나 김치만 내도 괜찮다.

추울 때는 “뜨끈한 국물이 끝내준다”라고 하고, 여름엔 ‘이열치열’이라고 한다. 결국 1년 내내 먹는 거나 매한가지다. 먹을 것 많은 대구에서 국물이 빠지면 섭섭하다. 뜨거운 국물을 여러 번 부었다가 따라내며 데우는 토렴식 국밥도 있고, 밥과 탕을 따로 내는 따로국밥도 있다. 얼큰하고 매콤한 맛도 있으며, 쿰쿰한 돼지 부속 향이 확 올라오는 요리도 있다. 무엇을 먹어도 허기진 배 속을 든든하게 채우고 뜨끈하게 기력을 보충해주는 대구의 국물 이야기.

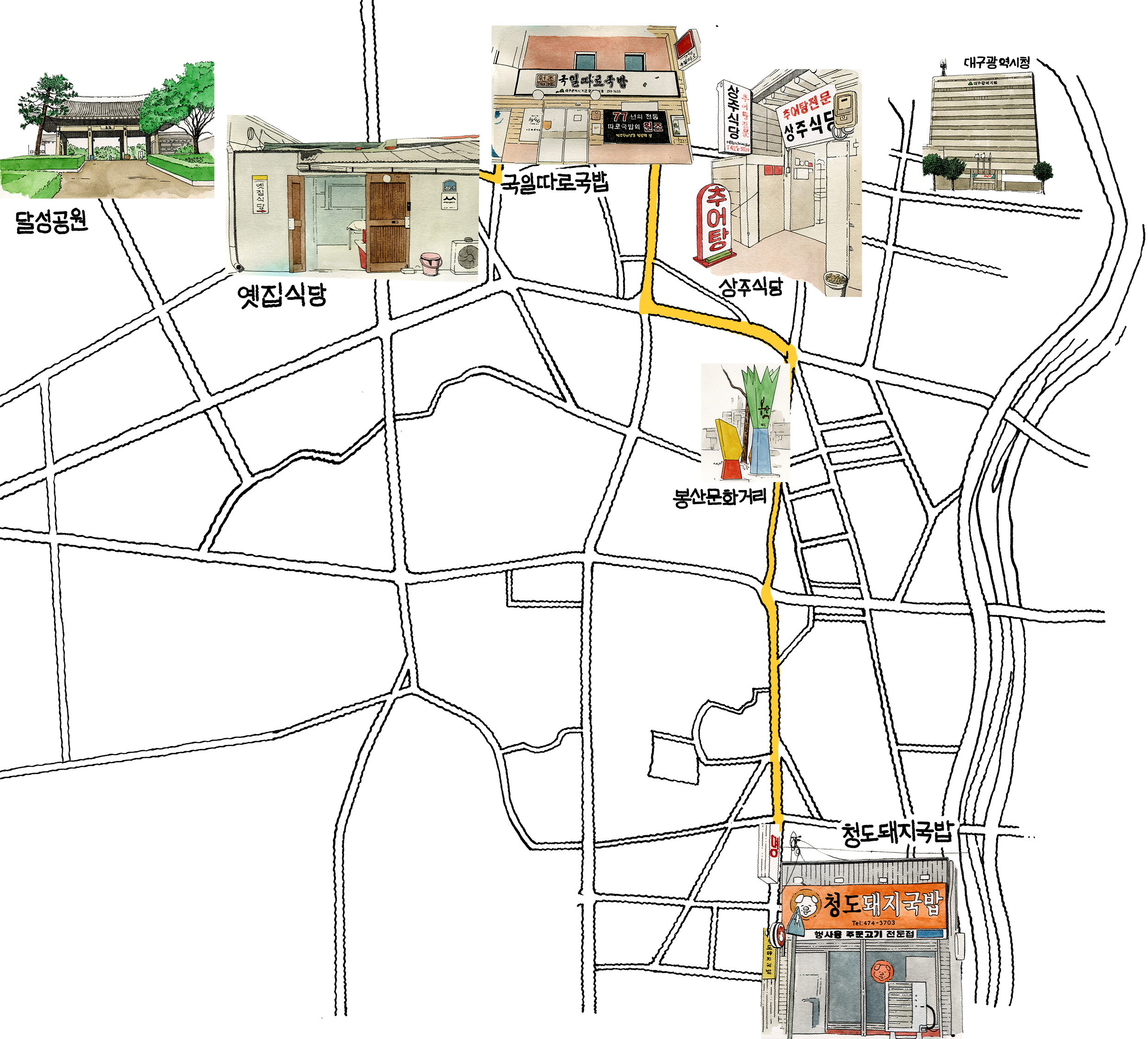

“육개장 전문”이라고 적힌 간판에서 알 수 있듯, 1948년에 문을 열어 3대째 명맥을 잇고 있는 옛집식당의 메뉴는 단 하나, 육개장뿐이다. 세월이 켜켜이 쌓여 농익은 깊고 진한 국물 맛으로 대구식 육개장의 진가를 보여준다. 그야말로 명실상부 ‘육개장 전문 옛집식당’이다.

대구시 중구 달성공원로6길 48-5

단맛이 날 때까지 뭉근하게 끓인 파, 시원한 국물 맛을 내는 무, 걸쭉한 고추기름에 잘게 찢은 양지와 사태가 잘 어우러진 육개장. 모든 요리가 그렇듯 많은 양을 끓여야 제맛이 나는 육개장은 의외로 서울에서 먹을 기회가 많지 않다. 얼마 전 장례식장에서 육개장이 맛있다며 두 그릇을 해치운 지인은 “제대로 된 육개장을 먹으려면 대구에 가야지!”라고 말했다. 동의하는 바다. 호불호 갈리던 보신탕, 일명 개장(개장국) 대신 소고기를 넣어 끓이면서 탄생한 육개장은 대구에서 시작해 전국으로 퍼져나갔다는 것이 정설이다.

1948년 문을 연 이래, 3대에 걸쳐 대구식 육개장을 내놓고 있는 옛집식당. 좁은 골목길 끝에 딱 봐도 오래되어 보이는 정겨운 간판이 반긴다. 문을 열면 마주하는 작은 마당에서는 재료 손질이 한창이다. 도자기 빚는 정성으로 국을 끓이는 장인이라 할 만했다. 3분이면 뚝딱 인스턴트 국을 맛볼 수 있는 요즘이지만, 거기에선 결코 느끼지 못할 맛이다. 진한데 텁텁하지 않고, 빨간데 맵지 않다. 자개장을 마주하고 있자니, 옛날 할머니 댁에 온 것 같은 기분마저 든다. 구수한 국물 맛을 어느 정도 즐기다 다소 거칠게 빻은 마늘을 넣어보면 전혀 다른 맛이 난다. 국물은 원하는 대로 더 부어 주신다. 인심 참 좋다.

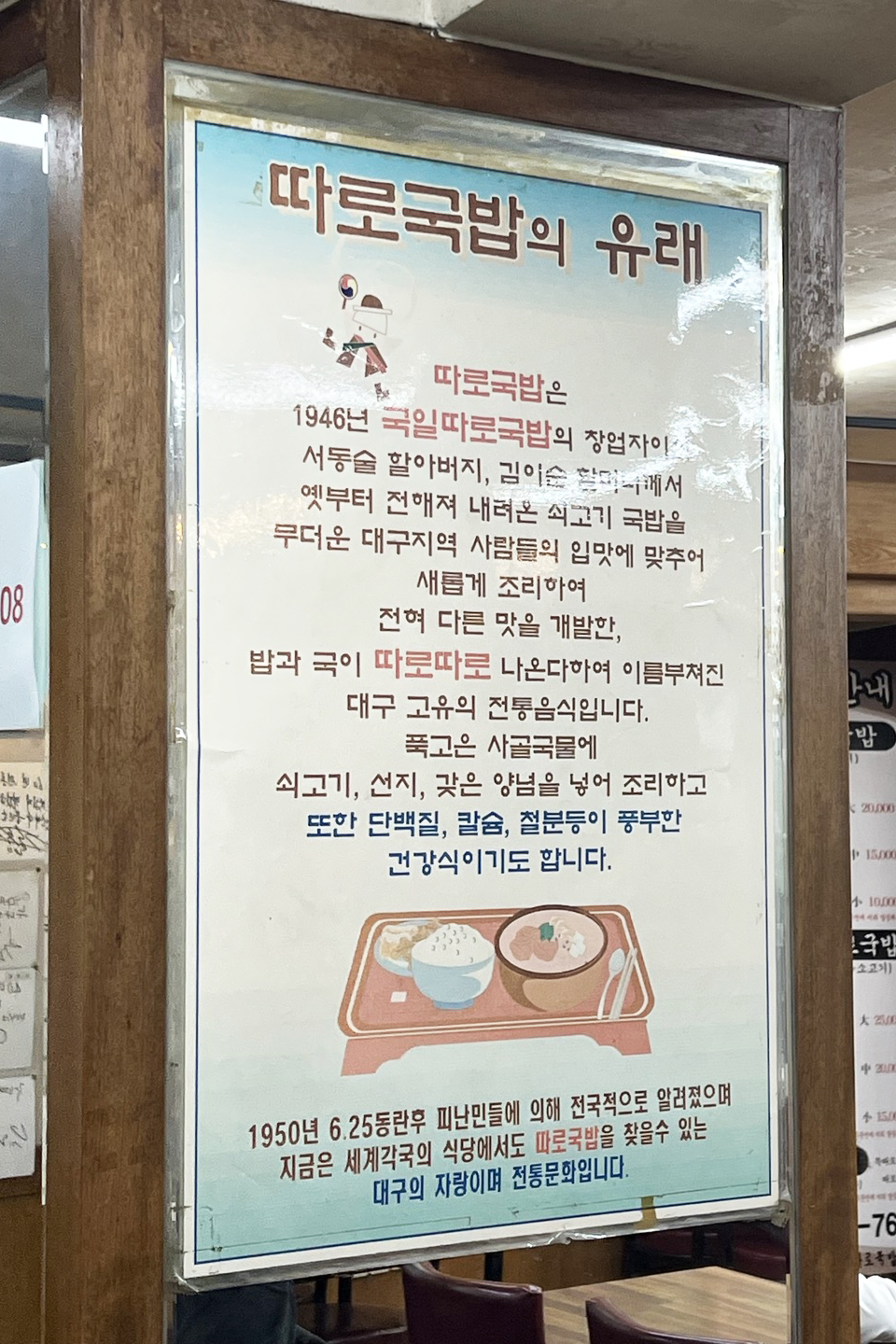

대구의 전통 음식 따로국밥의 원조를 맛보고 싶다면 국일따로국밥이 제격이다. 이름은 따로국밥이어도 국밥에 들어간 재료는 조화롭게 한데 어우러져 개운한 국물 맛을 자랑한다. 1946년 고 서동술 씨가 창업해 현재는 손자 서경덕 씨가 3대째 운영 중이다.

대구시 중구 국채보상로 571

따로국밥은 대구 육개장에서 유래한 해장국 스타일의 소고깃국이다. 한국전쟁 이후 전국 각지에서 몰려온 사람들이 저마다의 취향과 입맛으로 육개장과 장터국밥도 조금씩 달리 주문하곤 했다는데, 특히 갓 쓰고 도포 입은 양반 어르신들은 밥과 국을 따로 달라고 청했단다. 그리하여 이름도 따로국밥. 뭔가 통일되지 못하고 불협화음을 낸다고 타박할 때 쓰는 그 말, 따로국밥 맞다.

얼마 전 대구를 찾은 대통령도 방문해 연일 화제를 모은 국일따로국밥은 70년 넘는 역사를 자랑한다. “SINCE 1946”이라는 문구와 함께 또렷하게 새겨진 “원조”라는 글자가 자부심을 느끼게 하는 대목이다. 과연 따로국밥이라는 이름처럼 뚝배기 그득 담긴 빨간 국과 밥 한 그릇이 밑반찬과 함께 나온다. 곱게 다진 마늘 한 스푼에 뭉텅뭉텅 썰어 넣은 대파와 무가 인상적이다. 거기다 감칠맛을 더하는 선지까지, 과연 육개장보다 터프한 매력이 있다.

작은 대폿집에서 시작해 이제는 대구를 대표하는 추어탕집이 된 상주식당. 사태를 우려 육수를 만들고 국내산 미꾸라지와 신선한 고랭지 배추, 마늘로 깔끔한 맛을 낸다.

대구 중구 국채보상로 598-1

몸보신에 그만이라는 추어탕 전문 상주식당은 그 맛도 맛이지만, 특별한 영업 방침으로도 유명하다. 뜨끈한 추어탕을 먹을 생각에 기분 좋게 들어섰다가 “4월 1일 오십시오”라는 안내문을 읽고 돌아선 적이 몇 차례. 4월 1일부터 11월 30일까지만 문을 여는 이곳의 겨울방학은 유난히 길다. 한겨울에는 고랭지 배추를 구하지 못해 그 맛을 지키지 못한다고. 그럴 바에야 문을 닫는 편을 택했다고 하니, 그 정성과 신념이 대를 이어가며 추어탕을 선보일 수 있는 원동력이 아닐까 싶다. 지금도 입구에 들어서면 그림같이 열을 맞춰 포개놓은 배추가 장관을 이룬다.

반들반들한 마룻바닥과 세월의 흔적을 읽을 수 있는 문틀까지, 동성로 한복판에서 순식간에 타임 워프를 한 기분이랄까. 메뉴판은 볼 것도 없다. 오직 하나, 추어탕. 자극적이지 않고 슴슴한 국물에 뚝배기 그득 들어 있는 배추가 시원한 국물 맛을 책임진다. 다소 비리지 않을까 하는 우려는 접어도 좋다. 빻은 풋고추와 재피 가루(초피)를 입맛 따라 더해 밥 한 그릇 말아 먹어보자. 어느새 이마에 땀이 송골송골 맺히고, 숟가락질이 빨라지는 자신을 발견하게 될 것이다. 그만큼 맛있다.

구수한 된장 베이스의 육수, 젓가락으로 건져 올리면 한가득 딸려 나오는 푸짐한 고기. 누린내를 잡기 위해 들깨를 솔솔 뿌린 쌈장이 화룡점정을 찍는다. 토렴식 국밥으로 깔끔한 국물을 잘 머금은 밥알까지. 돼지국밥의 정석이 여기에 있다.

대구 남구 대봉로 65

경상도에서 자란 사람들이 상경해 유난히 향수를 느끼는 음식이 바로 돼지국밥이다. 전국 팔도 맛있는 음식이 다 모인 수도 서울이지만, 돼지국밥만큼은 뜻대로 안 되는 모양이다. 그 어떤 탕보다 원초적인 맛과 꼬릿한 향에 ‘정구지’라고 불러야 제맛이 나는 부추를 듬뿍 넣어 먹는 그 맛이라니.

밀양과 부산 같은 도시에서 서로 자기네가 돼지국밥의 원조라고 주장하는데, 대구 역시 빠지지 않는 돼지국밥의 도시다. 사실 누가 원조면 어떠랴. 입맛 따라 즐기면 그만. 돼지고기와 함께 부속 부위를 아낌없이 넣고 다대기(양념장)도 시원하게 얹어 먹는 게 바로 대구 스타일이다. 봉덕시장 한편에 자리한 청도돼지국밥은 점심시간이 지난 시각에도 여전히 붐비는 모습이 일단 신뢰가 간다. 첫인상은 기름때가 적당히 밴 여느 시장통 국밥집과 다름없지만, 소문난 미식가들 사이에서 “국밥 of the year”라는 극찬을 받은 곳이기도 하다. 돼지국밥과 순댓국밥 그리고 곱창국밥까지. 이름은 다르지만 기본 베이스는 같다. 부속물의 차이가 있을 뿐. 일단 간을 하지 않고 뽀얀 국물부터 들이켠다. 호불호가 있을 법한 누린내 살짝 나는 국물이 반갑고, 국물 반 고기 반이라는 말을 형상화한 듯한 푸짐한 고기의 양에 반한다.

한참을 써내려가다 보니 국밥 생각이 간절해진다. 그러고 보니 국물을 유달리 편애하는 사람이 바로 나다. 해장할 때는 시원한 국물이, 날이 추우면 칼칼한 국물이 당겼다. 늘 배고프던 학창 시절에는 국밥 한 그릇으로 배를 채우고 내내 노곤했으며, 아프고 난 뒤엔 국에 밥 말아 한 수저 떠야 기력이 돌았다. 그게 바로 한국인의 정서, 그리고 입맛 아닐까. 오늘 저녁은 아무래도 국밥으로 해야겠다. 대구까지 못 가는 게 아쉽지만 말이다.

한석동

빈폴BEANPOLE, 구호KUHO, 에스티 로더ESTEE LAUDER 등 패션·뷰티 브랜드를 거쳐 감각 있는 안목을 장착한 마케터 한석동은 좋은 제품은 누구보다 기민하게 알아보는 시선을 지녔다. SNS에서 #‘쿨리시동coolishdong’ 이라는 이름으로 활동하며 회사에서 독립 후 동명의 마케팅 컴퍼니를 설립해 라이프 에티켓 브랜드 ‘희녹hinok’의 마케팅을 맡았다. 패션, 뷰티, 라이프스타일 등 영역에 제한을 두지 않고 다양한 문화를 경험하는 그는 ‘#쿨동시티투어’라는 해시태그와 함께 자신만의 시선이 담긴 콘텐츠를 쌓아 올리는 중이다. 한석동은 좋은 것들 중에서도 가장 최고의 것을 포착하고 경험하며, 소개하는 일을 지속해오고 있다.